En las arenas de Afganistán, donde las voces de las mujeres han sido silenciadas y la esperanza hecha cenizas, se oculta una verdad que el mundo no debe olvidar: los talibanes, esos verdugos del presente, fueron paridos por la maquinaria implacable del imperialismo norteamericano. Este artículo desentierra la historia oculta de cómo la libertad fue traicionada, y cómo los verdaderos culpables caminan libres mientras el pueblo afgano paga con su vida.

En el desierto de Registán en Afganistán, donde la arena ha absorbido la sangre de generaciones, la historia danza con la muerte, tejida en un tapiz de desolación y traición. Bajo el velo oscuro del destino, las mujeres, esas hijas del viento, han sido reducidas a sombras que apenas se atreven a existir. No cantan, no hablan, no recitan, pues sus voces son cadenas que el régimen talibán, parido por la crueldad del imperialismo, les ha impuesto.

Pero no podemos hablar de las mujeres de Afganistán sin antes abrir las criptas del pasado y ver allí a los verdaderos verdugos. Los Estados Unidos, esa máquina insaciable de poder, que alguna vez alzó la bandera de la libertad, aró la tierra afgana con balas y promesas rotas. Sus manos, teñidas de petróleo y de sangre, moldearon a los muyahidines, esos guerreros que luego se transformarían en los talibanes, amos del dolor, en un infierno que solo ellos supieron construir con precisión letal.

Fue en el año de 1979, cuando las torres de marfil en Washington decidieron que el gobierno socialista de Afganistán, que había comenzado a regar las semillas de la igualdad y la justicia, debía arder. No importó que las mujeres hubieran empezado a liberar sus vidas de la servidumbre tribal, que los niños, tanto niñas como niños, se sentaran juntos en pupitres a aprender el alfabeto de la esperanza. No importó que los campesinos comenzaran a ver la luz de la dignidad al final de la jornada. Aquella semilla socialista debía ser arrancada, extirpada de raíz, y para ello, Estados Unidos vendió su alma al diablo, disfrazado de muyahidin.

Entre 6.000 y 12.000 millones de dólares, seguramente muchísimo más (algunas fuentes hablan de 630 millones de dólares anuales), fueron vertidos como veneno en las tierras afganas. Billetes manchados de oro negro y de la complicidad de Arabia Saudita, Pakistán, y sí, también de China, financiaron la creación de una bestia que no solo devoraría a sus enemigos, sino también a sus propias hijas. Las mujeres, que habían comenzado a caminar libres, fueron arrastradas de nuevo a la oscuridad, donde el sonido de sus risas se convirtió en pecado, y la autonomía, en traición.

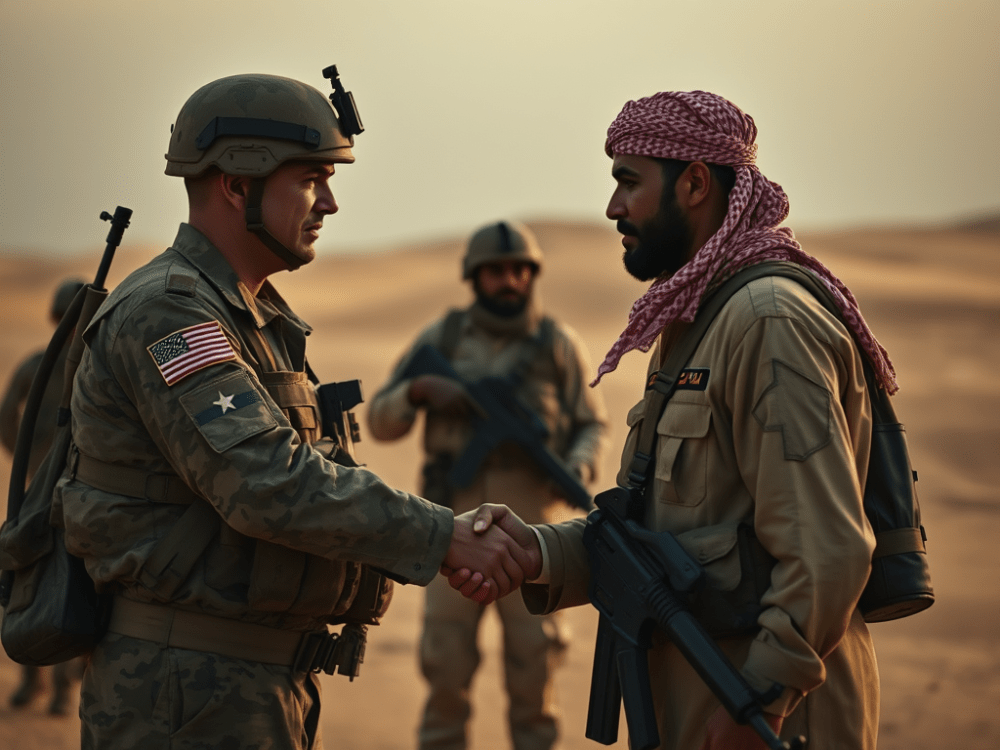

El nombre de Reagan resuena en este canto fúnebre como un eco funesto. Fue él quien abrió las puertas de la Casa Blanca a estos mercenarios de la fe, quienes con una mano estrechaban la del líder del mundo libre, y con la otra empuñaban armas que acabarían apuntando a las cabezas de niñas, de madres, de poetas y soñadoras. ¿Quién llorará por ellas? ¿Quién se atreverá a recordar que, antes de los talibanes, fue el imperialismo quien sembró la desesperanza, que antes de que las voces de las mujeres fueran silenciadas, fueron las balas financiadas por Occidente las que ahogaron su libertad?

Así, muchos medios de la progresía mediática que hoy se indignan, y esa solidaridad que se muestra una vez al año en las pantallas, deberían recordar que detrás de la violencia talibán está la sombra del águila norteamericana, cuyo vuelo fue guiado por intereses estratégicos y por la ceguera de un poder arrogante. Esos muyahidines, en su día, no fueron más que peones en un tablero geopolítico global, que el imperialismo movió a su antojo, sin importar las vidas que quedarían destrozadas en el camino.

Hoy, Afganistán es un Estado fallido, pero no fue por su propia mano, sino por la intervención de aquellos que clamaron libertad mientras entregaban armas y entrenaban a los verdugos de esa misma libertad. Y ahora, mientras el mundo observa con horror lo que ocurre en esas tierras castigadas, debemos gritar la verdad: los talibanes son hijos del imperialismo, monstruos creados en laboratorios de guerra, y la sangre de cada mujer asesinada, de cada niño que muere de hambre, también mancha las manos de aquellos que una vez se autoproclamaron los salvadores del mundo.

No es suficiente con clamar contra el régimen talibán, sin antes señalar con el dedo acusador a quienes lo hicieron posible. Porque la historia de Afganistán es un espejo oscuro, que refleja la brutalidad de un imperio que, en nombre de su propio interés, destrozó un país y condenó a sus mujeres al silencio eterno. Hoy, en cada grito ahogado, en cada lágrima no derramada, resuena el eco del imperio, ese imperio que, bajo la máscara de la libertad, no ha hecho más que perpetuar la opresión y el dolor.

La historia, esa maestra cruel, nos enseña que no hay justicia sin memoria, y no hay memoria sin verdad. Y la verdad es que el imperialismo norteamericano, con sus aliados, sembró las semillas de la pesadilla que hoy se vive en Afganistán. Por ello, no solo debemos denunciar la brutalidad talibán, sino también, y con igual fuerza, la traición de aquellos que, desde sus cómodos despachos, jugaron a ser dioses, sin importarles el infierno que desatarían en la tierra.